私は長い生涯の間で3回犬を飼った。3匹といわずに3回と書いたのは現在、我が家にいる犬は4匹だからだ。この4匹についてはいずれこの余話で書くつもりだ。

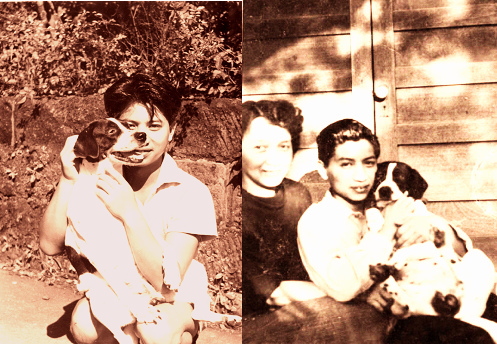

今、書こうとしているのは私が普通部(慶応の中学校)1年生から医師になった1年目までの13年間、我が家にいたポインターの雑種のことだ。名前はチョコという。

鵠沼海岸時代

今と違い終戦後間もない1948年頃は、人間の食料も不十分で犬を飼う人はまれだった。当時、鵠沼海岸に住んでいた私は、どうしても犬が欲しくて両親を説き伏せ、大磯に住んでいた慶応の先輩の樺山家から子犬をもらってきた。樺山家というのは、日清戦争の時の功績で伯爵の称号を受けたほどの名家だ。その家で生まれたチョコは、世が世であれば小市民である私など近づく事も出来ない高貴な出自の犬だ。

父母をはじめ家族全員でチョコを可愛がった。家の中で飼い、食事も人間と同じ、と言ってもさつまいもとかぼちゃがご馳走の時代だ。体を洗うのも週1回がやっと、それも貴重な洗濯石鹸を使い、たらいの中で体を洗った。チョコはその時代にふさわしく飼い主の私に従順だった。私も心底からチョコを愛した。

そのチョコが一度、失明の怖れがある重症の急性結膜炎になった。驚いた私は、なけなしのお小遣いでペニシリンの点眼薬を買い、点眼した。嘘のような話だが一回目薬をさしただけで、両眼ともにきれいになった。今と違いペニシリン耐性菌がいなかった時代なのだろう。

|

|

横浜山手時代

私が慶応高校2年の時に我が家は横浜の山手に転居した。勿論チョコも一緒だ。今のように予防注射のなかった時代、ヤブ蚊の多い山手に居を移したのが悪かったのだろう。可愛そうにチョコは直ぐにフィラリアにかかり、腹水がたまって歩くのが苦しくたった。

私が慶応医学部4年生位の時のことだ。医学生だった私は、患者さんの腹水をとる特殊な太い注射器で、チョコのお腹に針を刺して腹水をとった。さぞ痛かったろう。しかし、チョコはじっと我慢し、お腹がペチャンコになると元気を回復し、嬉しそうな顔をして走り回るようになった。しかし徐々にではあるが、腹水のたまり方がひどくなり、針を刺す間隔が短くなってきた。医学部を卒業してインターンになった私には、チョコの病状が進んでいる事がわかった。

その頃の医師は1~2年大学病院で研鑽すると、地方の病院に出張する義務がある。チョコを連れて地方には行けない。私がいなければ誰がチョコの腹水をとるのだ。私は悩んだ。悩みぬいているある晩、珍しくチョコが粗相をした。私はしつけのためにチョコをしかった。その時チョコは、私の顔を見て、“そんなに怒らないで”と、哀願する様に私をみつめた。その夜チョコは私のベット脇の自分のハウスで静かに息をひきとった。私の義務出張が決まる半年ほど前のことだ。チョコは全てを悟っていたのだろうか。

最後のチョコの“悲しそうな別離の表情”、私は生涯忘れることはできない。

|

2011年10月1日

矢野耳鼻咽喉科院長 医学博士 矢野 潮

|